서른, 잔치는 끝났다. 시집을 읽은 게 엇그제 같은데 세월은 유수와 같이 흐른다. 빠르게 갔다는 뜻이 아니라 아무런 흔적을 남기지 않았다는 말이다. 낭비하는 게 삶이고, 물위에 오리가 지나간 것처럼 살아가는 게 인생이다. 도대체 어떤 일이 일어난 건지.

설날 불광동 장인어른 댁에 방문했는데 시집이 있었다. 저 주세요 하니 흔쾌히 가져가라 하신다. 논어 해석을 지금까지 잘못 했다며 자신의 해석을 글로 쓰고 계신다.

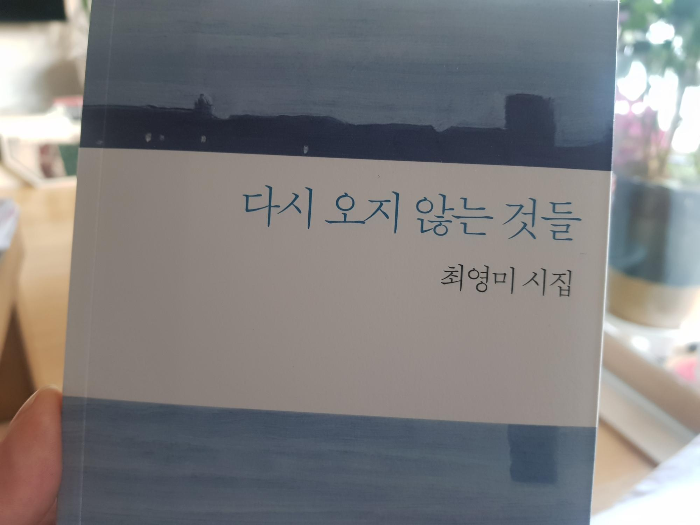

최영미의 여섯 번 째 시집은 다시 오지 않아서 서운한 것들을 노래한다. 그의 일상을 솔직하고 애써 눌러가며 담담하게 말한다. '헤어진 애인보다 계단이 무서운 나이'인가?

1월의 공원 - 최영미

봄은 멀었지만

매화 정원을 찾아가는

낭만 가객

그날의 노트에 적힌

고리키, 로라, 세검정, 어울리지 않는

외래어로 만든 조합 같은 인생

길이 보이지 않아도

나는 다만 이 햇살 아래

오래 서 있고 싶다

시집 <다시 오지 않는 것들> 이미출판사. 2019

너에게로 가는 길을 나는 모른다 - 최영미

그리하여 이 시대 나는 어떤 노래를 불러야 하나

창자를 뒤집어 보여줘야 하나, 나도 너처럼 썩었다고

적당히 시커멓고 적당히 순결하다고

버티어온 세월의 굽이만큼 마디마디 꼬여 있다고

그러나 심장 한귀퉁이는 제법 시퍼렇게 뛰고 있다고

동맥에서 흐르는 피만큼은 세상 모르게 깨끗하다고

은근히 힘을 줘서 이야기해야 하나

살아남은 자의 슬픔을

나도 충분히 부끄러워 할 줄 안다고

그때마다 믿어달라고, 네 손을 내 가슴에 얹어줘야 하나

내게 일어난 그 모든 일에도 불구하고

두 팔과 두 다리는 악마처럼 튼튼하다고

그처럼 여러번 곱씹은 치욕과, 치욕 뒤의 입가심 같은 위로와

자위끝의 허망한 한 모금 니코틴의 깊은 맛을

어떻게 너에게 말해야 하나

양치질할 때마다 곰삭은 가래를 뱉어낸다고

상처가 치통처럼, 코딱지처럼 몸에 붙어 있다고

아예 벗어붙이고 보여줘야 하나

아아 그리하여 이 시대 나는 어떤 노래를 불러야 하나

아직도 새로 시작할 힘이 있는데

성한 두팔로 가끔은 널 안을 수 있는데

너에게로 가는 길을 나는 모른다

- 시집 <서른 잔치는 끝났다> 중에서 -/p>

'개발자의 서재' 카테고리의 다른 글

| 권력의 법칙 4. 이미지와 상징을 앞세워라. (4) | 2020.02.06 |

|---|---|

| 권력의 법칙 3. 냉철한 이성을 유지하라. (1) | 2020.02.05 |

| 권력의 법칙 1. 자신을 재창조하라. 자기 혁신. (2) | 2020.02.04 |

| 2020년 처음 주문한 책 도착 (0) | 2020.02.03 |

| 권력의 법칙 16. 계획은 처음부터 끝까지 치밀하게 짜라. (0) | 2020.01.31 |

| 권력의 법칙 13. 상대보다 멍청하게 보여라. 의심 회피 전략. (1) | 2020.01.30 |

| 권력의 법칙 37. 최소한의 말만 하라. (3) | 2020.01.29 |

| 행동 단락을 구체적으로 정하고 예외를 두지 않는다. (0) | 2020.01.22 |

더욱 좋은 정보를 제공하겠습니다.~ ^^